Conservé todas las cosas de Emily.

Y envié copias de las fotos y las grabaciones de voz a su otra familia. No incluí ninguna carta ni declaración. Exactamente la verdad, pues mi hijo la había conservado.

Merecían saber qué ocultaba. No lo hice con malicia. Lo hice porque vivían la misma mentira que yo. Y nadie merece ser sorprendido por una vida que no eligió.

David vive solo y paga manutención a dos hogares que ya no confían en él.

¿Y yo? Algunas noches me siento en la habitación de Emily, apretando su sudadera contra el pecho, escuchando el último mensaje que me dejó. Cierro los ojos y pego la cara a la tela.

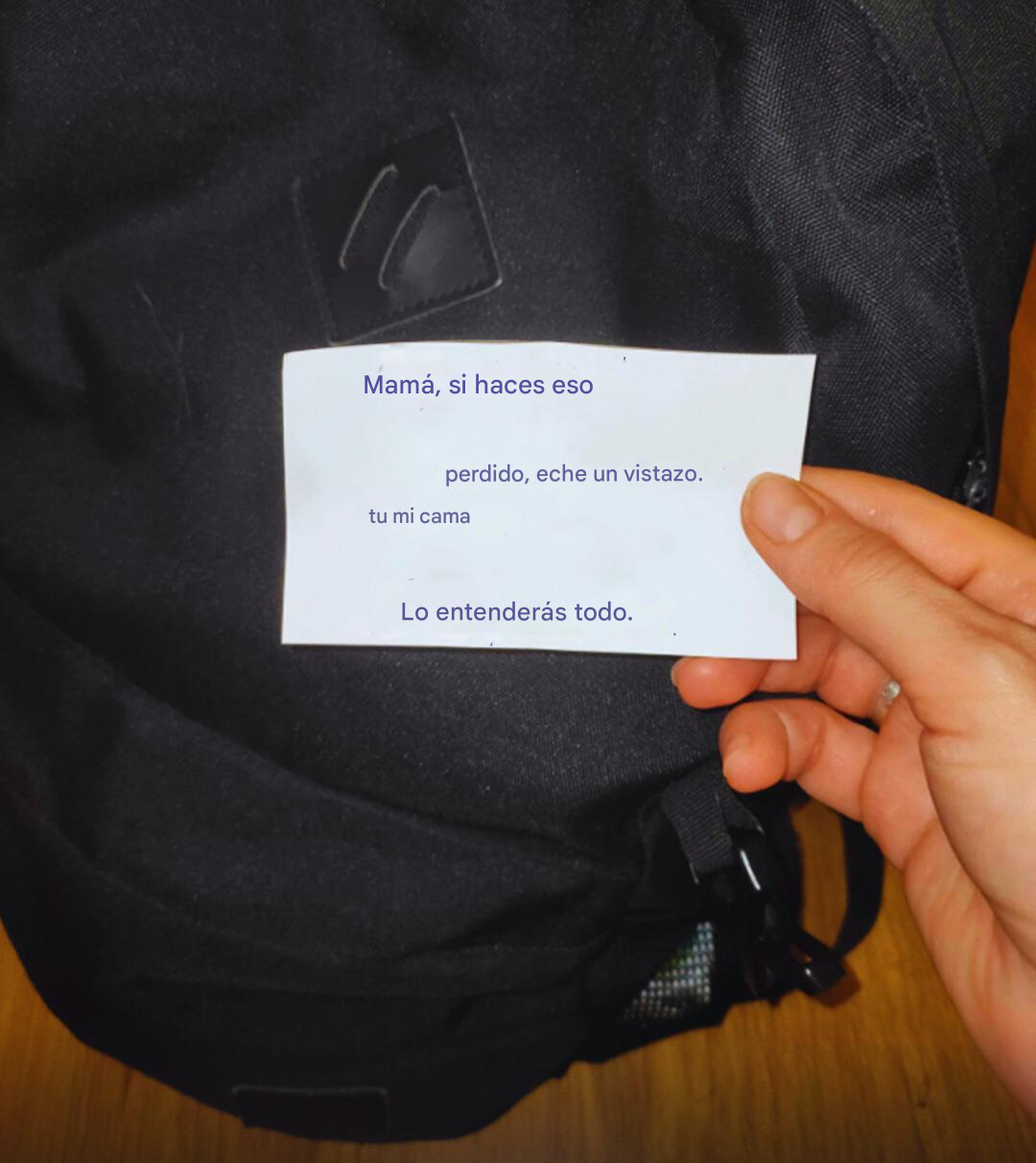

Incluso mientras moría, mi hija me contó la verdad. Y así comencé a dejar ir a David.

Linda vino al día siguiente. Había pasado un mes desde el funeral de Emily.

No tocó el timbre; simplemente entró con la llave de repuesto y se movió silenciosamente por la casa, como si no quisiera despertar algo sagrado. Me senté en el suelo de la habitación de Emily, con su sudadera sobre mi regazo y la ventana abierta lo justo para que entrara la brisa.

Linda se sentó a mi lado sin decir palabra. Después de un rato, tomó mi mano y la apretó entre las suyas, cálida y reconfortante.

“No sé cómo hacer esto”, susurré.

“Lo sé”, respondió en voz baja. “Y no tienes por qué saberlo. Solo tienes que respirar”.

“Siento que si lo dejo salir todo… si realmente lo digo todo… me voy a desplomar.”

Ella me miró con los ojos vidriosos pero claros.

⬇️⬇️continúa en la página siguiente⬇️⬇️